niime 百科

Encyclopedia of niime

ショールと玉木新雌流モノづくり

Shawls, and tamaki niime's creations.

2018 . 05 . 15

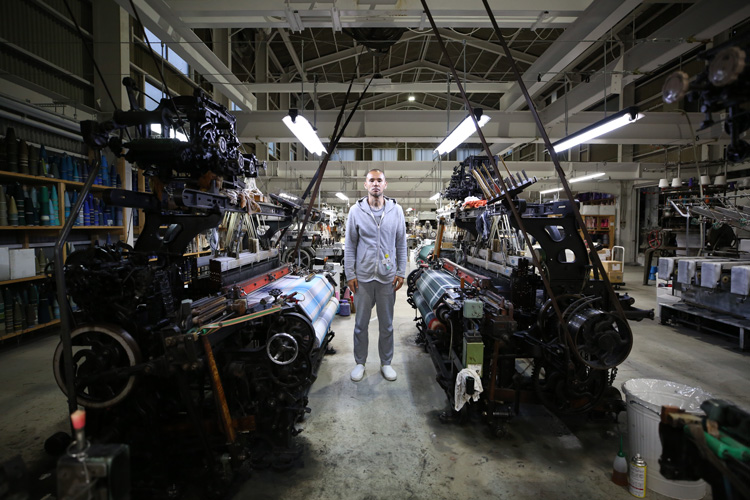

軽やかで柔らかな生地に包まれる心地よさ。繊細かつ大胆な色糸の連なりが表現する鮮やかで奥行きのある色合い。年齢も性別も選ばず世界中で愛される自由さ。ひとつひとつが異なった表情を見せる一点モノの愛おしさ。 tamaki niimeを一躍世に知らしめるきっかけとなり、色々な意味でその独自のモノづくり哲学の結晶と呼べる作品がショール、とりわけ1965年製のベルト式力織機でゆっくりと織り上げられる『only one shawl』だ。 玉木が大阪から播州織の産地・西脇へと移住し、自ら機(はた)を織りながら進むべき道を求め、ひたむきに試行錯誤を繰り返していた2010年に、それは生み出された。 酒井「産みの苦しみじゃないですけど、ショールが誕生するまでの苦労は半端じゃなかったですね。」 玉木「ビジネスのお話を持ち帰って来た酒井から色々と提案があっても、違う、私がやりたい事はそれじゃないっていう。会社勤めをやめてまで、あえて自らブランドを立ち上げたからには、勤め人のままでも出来る事はやりたくないって思ってた。サラリーマンの一番の苦痛は、正しくないと自分が思った事でもやらなくちゃいけないということなんですよね。上からの命令は絶対だから、これ売れないだろうと思っても、作れと言われたら作らなければいけない、そういった事がすごく苦痛で。楽しくないと感じながらも命じられるままに作っている人がいたり。仕事を楽しんでいない人が作るものが楽しいものになるわけがないと思ったから。そうゆうところが嫌だからこそ自分でやりたいと思ったでしょ、だからせっかく彼が取って来てくれた仕事でも、いやこれは面白くないって思えたものはやりたくなかったんですよね。」 酒井「こっちが間違いなくそれがビジネス的に上手くいくだろうと予想出来ても、蹴るんですよ。」 玉木「何のためにやるのかがわからないから。お金のためって言われても、そんなんやったらサラリーマンやればいいやんって思うから。お金のためだけだったらね。」 酒井「この人が僕と同じようなビジネス思考の持ち主やったとしたらもっと早くに簡単に成功していたと思います。まだ大阪にいた頃に。」 玉木「最初にtamaki niimeを立ち上げた一年目からね。普通のアパレルになるんだったら大阪でスタートして、ブランドを確立するのは容易だったと思うんですけど、そうする意味がわからなかったので。頑なに拒否したな?」 酒井「玉木のポテンシャルがこれだけある中で成功出来ない理由がないから、あとはそれをどんな風に使うかだけなんで。プランを僕なりに組み立てて持って行くんですけど…ことごとく蹴ったよな?」 玉木「だって意味がないから、それは。」 酒井「すごく平坦で“健やか”な道を僕が提示しても、彼女は必ずイバラの道を選ぶんですよ。」 玉木「イバラがいいって言ってるわけじゃないよ。ビジネス主観で見たらやろ?」 酒井「僕らのやり方は例えばショールにしても、通常のアパレルからしたらイージーじゃないイバラの道だと思うんですよね。少量・一点物で量産出来ないっていうところもデメリットやし。そこを何とか伝えていかなきゃいけないというところで…」 玉木「これからのモノづくりのあり方はこうあるべきだって思ったの、私は。」 ― そこは具体的なイメージがあったわけですか? 玉木「自分が勤め人だったり消費者の立場だった時に嫌なものは徹底的に無くしたいと思ってたから。量産も嫌だし、やらされ仕事も嫌だったから。クリエーションしながら生産する、というスタイルを作りたいと思っていたので。そうじゃないやり方は嫌だって言ってたんやな?」 酒井「だから有り体に言うと世の中のファッションクソ喰らえ!ぐらいに思ってました。それは僕もあったし。その思いは共通してましたね。」 玉木「工場見学に行ってワクワクするか?といったら全然ワクワクしないし。胸踊るか?といったらそうじゃなかったから。」 ― モノづくりに関わる、システムであったりとか全てを自らの手でイチから洗い直して、tamaki niime流に再構築していく様な印象があります。 玉木「業界を見渡してみて、技術は高いし各部門毎には良いものが沢山あるけど、じゃあトータルでイケてるかと言ったら全然ワクワクしなかった。だからこそ、私だったらココとココをこう組み合わせたら絶対ワクワクするわと考えていて。そうゆうのをやりたかったんです。」 酒井「それは僕自身の営業方法、ブランディングのやり方に関しても一緒です。軸に玉木という存在があってそれをどう表現するか?あえてイバラの道を選び、ストイックに方法論を突き詰めてゆくこの人をどんな風に表せば、世に無い新しいものとして提示出来るか?なおかつ、作品の根底に含まれている彼女のメッセージを重たく哲学書や辞書的に見せてはいけないんで、いかにポピュラーに皆が入りやすく表現するか?っていうところに僕はすごく執着したから。かと言って既存のアパレルみたいにまんまポピュラーじゃダメなんで、そこもしっかりとこう、中に含ませつつ、外は柔らかく見せるというか。だから…すごく中味の詰まったマシュマロみたいな。」 ― ふんわりと柔らかで。でも味に深みがあって。チクッとする刺激もあるというか。 酒井「そうそう。」 玉木「トゲがある(笑)。」 ― エッジが効いてないと、というのはありますよね。 酒井「見た目は普通のマシュマロなんですけど電子顕微鏡で見たら無数の尖りがあるんですよ。」 玉木「常にマシュマロという固体であるよりかは、ウニョウニョと変形する液体みたいな。」 酒井「アメーバみたいな。」 玉木「そう、アメーバみたいにその日によって変化するというか。キッチリとした基本形はあるけれど、急に、何か今日は違うぞ、という。」 ― 遊びの余地が常に残してあるというところにもクリエーションを感じます。 酒井「僕らってすごく直感的やけど、振り返ると結果、論理的というか一貫してるというか。」 玉木「けっこうポン、って降りてくるものね。こうしなきゃ、みたいなところは。昨日は思ってもなかった事を今日突然閃いたり。そうなったらすぐにやりたくなるから。そのためにはどうやったら最短で出来るかは二人ともしっかり考えます。」 酒井「経験値というか、いろんな経験を積む中で、それらが頭の中でスピーディに組み合わさっていく感じです。」 玉木「どっちかというと降ってくるのは酒井の方で、私はそんな原石のアイデアを改良したり編集するタイプ。0から1を生み出すのが酒井ですね。でも通常のアイデアでは面白くない(笑)から、イレギュラーなものを望むけど。」 酒井「そんなこんなのうちのやり方が集約されているのがショールだと言えますね。」 玉木「常識ってゆうバロメーターがあるでしょう?それをことごとく嫌うのかもしれない、私たち二人とも。だから合うんじゃない?お互いに常識から無茶外れたものに興味を持つから。例えばショールにしても、私が黙々と力織機で実験しながら作って、完成した時に色んな人に見せたけど、いいじゃんって言った人誰もいなかったよな?」 酒井「いなかったな。」 玉木「でも彼はいいやん!って言ったんですよ。あ、これオモロイ、見たことないって。私が最初に『only one shawl』を作った時に。他では織れない自分らしいモノを作ろうと、とりあえず動き出して試作したんですね私なりに。で、違うな違うなとか言いながら何パターンもやりだして、あ、これけっこうオモロイんちゃう!?と私の中で納得いってとりあえず彼に試作品として見せるじゃないですか。あ、無茶ええやん!となったんやな?」 酒井「…ヤバイなこれ、って。」 玉木「もうこんなの見たことない!って二人してテンション上がりまくりで、よっしゃ、これはいけるって色んなところに持って行って、評価してもらえるかと思いきや、ポカーンとした顔された。これの何が良いかわからない…みたいな。」 酒井「全ての点で理解してもらえなかったな。」 玉木「何なの?これは、という。」 酒井「見た目のルックス的にも…とにかくポカーンやったな。東京のアパレル業界のトップの人も西日本のトップの人も。アパレル・ブランドやってる人たちも。全員理解出来なかったっていう。」 玉木「なんて言っていいのかわかんないみたいな。芸術家の作品を観て良いとも悪いとも…何とも理解出来ないっていう顔をされたな?」 ― 全く初めて目の当たりにするモノというか。 玉木「そう、見たことないから良いとも悪いとも感想を言えないんだっていうのが本当にわかって。あ、これだけ新しいモノを作っちゃったんだ、と。だからいけると思った。まだ播州織関係の人たちだったらこんなん“B”やとか、その様な見方は出来るけど…もちろん良い評価ではなかったんですけど、私たちの中でも柔らかいし見たことないし、完璧や!って思ってたからこそ、そのテンションの違いにびっくりしたな?」 ― そんな独創的なショールを生み出し、二人で確信持ってこれで行こうとなって、まず最初に良いリアクションがあったのはお客さんからですか? (玉木・酒井頷く。) 玉木「そこはやっぱりお買い物に来て下さったお客様が、わぁ、これいいわね、って言って下さったり、それから作品を持っていって良い反応のあったショップだったり、更にネットなどを介してどんどん広がっていったという感じです。」 ― それまで蓄えていたエネルギーが一気に解き放たれたというか。 玉木「その当時はまだ二台のベルト式力織機しかなかった頃やからもう必死やったね。糸が切れたら機械止めて作業中断して結ぶしかないし。ショール作り始めてすぐに引き合いも増え始め、これじゃ追いつかないというのが見えて来たから、新たにレピア織機を手配して…。」 困難な歩みを承知の上でストイックに理想を追い求めた玉木のモノづくりはショールという形に結実し、彼女の想いを内に秘めた作品たちは瞬く間に幅広い支持を得て、国境も超え今や世界へと展開している。 今回の締めくくりに、ショールを始めtamaki niimeの作品を鮮やかに彩る様々な色糸の組み合わせ方について話を聴いた。二人の言葉の端々からは、尽きる事のないモノづくりのワクワク感が溢れ出ていた。 玉木「織る前の糸並べは今も完全に“趣味”でやってるから。この色糸とこの色糸の組み合わせやったらオモロイんちゃう?とか。そこは酒井も私も色選びしてるんですけど、(酒井に)楽しいやんな、新しい色を生み出すっていうその作業が。この組み合わせでこうなったらどうなるんだろう?と。これだったらいけるかな…と迷いながら並べている色なのか、それとも選ぶ事をすごく楽しんでどんどん挑戦していってる色なのか、っていうのは最終的にモノになった時に伝わるものなので。だからスタッフの皆んなにも、どんどん挑戦していってるという、エネルギーのある色並べをしてほしいというのを、今言ってるところです。」 酒井「作業というか、決められた何かよりも、“ライヴ”じゃないとあかんよな、常に。ライヴ感というか。本当、常にライヴ・ペインティングしてるみたいに、その時の感覚でバーッと色糸を選んでそれが絵の具やとして、織り機がキャンバスで、それを組み合わせて創り上げられるものが、あ、こんな感じか、じゃあまたこうしてみよう・ああしてみようという。」 玉木「それが楽しくてしょうがないんですよね。」 ― ワクワクする、活き活きとしたものが伝わってきますね。tamaki niimeのモノづくりのあり方もそうだし、作品にそれが反映されている。 玉木「大量生産にしちゃうとそこが出来なくなるんですよ、絶対失敗しちゃいけないっていう使命感の方が強くなっちゃうから。それだとまずは100人中80人が良いって言ってくれるものにしなくちゃいけない。」 ― 最大公約数的な発想に… 玉木「なっちゃうから。それが日本のモノづくりの王道でしょ、自動車にしても。そっちに行っちゃえば行っちゃうほど私たちみたいなモノづくりは面白く無くなっちゃうから、そこは何とかレアな方レアな方へと。でも、面白い。でも、素敵。っていうものを狙いたいですね。」 ― なおかつ売れてゆくという。 玉木「それってやればやり続けるほど自分たちのハードルが上がってゆくので、もっともっと、次々と新たな色や作品を生み出していかなくちゃいけないけれど。でもそれを自ら楽しんでやっていけるスタッフをどんどん育ててゆきたいなとは思っていますね。」

書き人越川誠司

A light and soft fabric that brings you a comfortable feeling. A deep, vivid shade expressed in a combination of bold but delicately coloured threads. A cherished work of art, worldly, and free from limitation of age, or gender. Love that dwells upon a singular oeuvre whilst displaying varying expressions, one at a time. A shawl is a more than a work of art; it is an expression of philosophy and feeling. The ‘only one shawl’ is a piece of work to come into the world in various ways, conveying the manufacturing philosophy, the ‘crystal’ of the work, as the shawl, which is woven slowly through a belt type power loom made in 1965, specifically. This was created in 2010 when Tamaki moved from Osaka to Nishiwaki, the home of Banshu-ori, through trial and error, finding her own path using her own machine as the means of creation.

- Sakai

- The path we took was not so easy. The birth of the shawl was like a laborious effort.

- Tamaki

- Even though Sakai brought various business proposals, those were not like what I wanted to do. Since I quit my previous job and began my own brand, I didn’t want to try something like an employee can do. When I worked for a company, I had to do anything I was told to do. It was a pain for me. Even if I felt it was not right, I had no choice. If I feel it is not fun, I cannot create anything enjoyable. That’s why I started my own brand. So I couldn’t take the offer if I felt it was not interesting.

- Sakai

- Even something I was sure it would surely go well with business, Tamaki didn’t take it.

- Tamaki

- Because I didn’t know why I should have done that for. For money? Then, I should be back to a salaried employee again. If it is just for money.

- Sakai

- If she had a business mindset like me, we could have been successful sooner in Osaka.

- Tamaki

- Indeed. From the first year when we launched tamaki niime.I think it could have been so much easier if we started in Osaka to be ordinary apparel. However, it was meaningless. So I kept saying ‘No.’

- Sakai

- There was no reason why Tamaki cannot be successful with her vast potential. It depended on how it was used. Every time I arranged a new business plan, Tamaki denied it…every single time.

- Tamaki

- Because they had no meanings.

- Sakai

- Even I presented a very flat and ‘healthy’ way; she always chooses the ‘thorny’ path’.

- Tamaki

- I did not say that the ‘thorny path’ is the better way.You see things in a business view subjectively, right?

- Sakai

- Well, compared to the ordinary apparels, our way is kind of a thorny path. For example, how we make shawls. They are usually one-of-a-kind or small lot and cannot be mass-produced. While that can make it seem difficult, once it is understood, I think things will become clear.

- Tamaki

- I thought that this is the way creation should be.

- Tamaki

- When I was in the position of an employee or a consumer, I definitely wanted to get rid of everything I didn’t like. I would say I dislike mass-production. I hated to be put on a job. I create and am being creative at the same time. That’s the style I’ve always wanted.

- Sakai

- To put it plainly, the fashion world doesn’t care. Both Tamki and I had something in common.

- Tamaki

- When we joined the factory tour, we felt no excitement. We didn’t feel any butterflies in our stomachs at all.

- Tamaki

- As I looked around at the fashion industry, they have high technology, and there are many good things for each department. However, I didn’t get excited to see the whole thing. That’s why I wanted to combine this and that to make something incredibly exciting.

- Sakai

- That’s also my own style of marketing and branding. So I’m looking for the way to express with Tamaki’s essence as the axis? Tamaki, who purposely choose the difficult road, stoically moving forward with her methodology. How can I present her as the one and only to the world? And yet, her message is included at the roots of the work is so deeply embedded in philosophy. However, we didn’t want it to come on too loud, so as I am very obsessed with how its popularity is expressed, so as to make it easy for everyone to comprehend. I want to be different from existing apparel, and I should firmly state that while promoting something that is soft on the outside. Like a condensed marshmallow.

- Sakai

- Oh, yeah!

- Tamaki

- A bit prickly. (laugh)

- Sakai

- It looks like an ordinary marshmallow, but there are countless points when looking at it through an electron microscope.

- Tamaki

- It’s rather like deforming liquid than a solid marshmallow.

- Sakai

- It’s like an ameba.

- Tamaki

- Yeah, it depends on the day, like an ameba…although there is a basic form but then suddenly its somewhat different today.I feel that sense of enjoyment and creativity flowing from you, and the opportunity for something more..

- Sakai

- “We are very intuitive, but when we look back, we were logical or consistent as a result.”

- Tamaki

- “So, an idea popped into my head, and I had to do it…yesterday, I didn’t even think about it…suddenly, it flashes what I was not even going to do today, but I want to do it now. So, I tried to think about how to do it as quick as possible.

- Sakai

- “The more experience we have, the easier it gets.”

- Tamaki

- “It’s in Sakai’s personality to react like this, and I improve it, and shape the idea from its raw form, from one. It is Sakai who generates the idea from zero to one, but it is not as exciting as doing something unique(laughs), but I would like to do something more unique.

- Sakai

- “That’s how we create the shawls.”

- Tamaki

- There is a barometer for common sense, but maybe both of us hate it. That’s why we match each other. We are interested in something far away from common sense. Shawls, for example…I kept trying to have a better one with the power loom, and when I completed it, I showed our works to various people, but no one said that it was nice.

- Sakai

- No one.

- Tamaki

- But only Sakai said it was awesome! He said it was exciting and he had never seen anything like this when I made ‘only one shawl’ for the first time. In the meantime, I tried to make a thing that no one has created. I tried and tried, made so many different patterns. Then finally, I made something I really like. I thought it was pretty good. I showed it to him immediately, and he really liked it, right?

- Sakai

- “…that was remarkable.”

- Tamaki

- I had never seen such a thing! We got so excited that we expected to take the shawls to many places to show them. However, we didn’t get any evaluation at all. (No one was impressed.) Their face turned blank. They didn’t know if it was good…or not…

- Sakai

- They didn’t get it at all.

- Tamaki

- Like ‘What’s this?’

- Sakai

- We got blank stares. That’s how they looked. Both the people in the top apparel industry in Tokyo and those who are in western Japan were. None of them could understand.

- Tamaki

- “It’s like they didn’t know what to say. Just like seeing the artwork of an artist. They didn’t know what to say, or they didn’t understand at all?”

- Tamaki

- Yeah, I knew that they couldn’t say anything, good or bad because they had never seen it before. I realised I made something entirely new…so I thought I should keep going. Actually, we were surprised to see the differences in tension fuse. The people who are related Banshu-ori didn’t give us a good reaction like ‘this kind of thing is level B., but for us, the shawls were perfectly soft and a brand new creation!

- Tamaki

- When the shoppers say ‘Wow, this is good!’, when the shops we brought in our creations to showed good reactions, or when they became famous through the net.

- Tamaki

- At that time, I only had two belt-type weaving looms. We desperately worked. When the yarn broke, we had to stop the loom and tie the thread. Soon after we started the shawls, we had more( and more) orders. Since we realised that we could make not make enough, we ordered a new rapier loom…

- Tamaki

- I enjoy lining up the strings before weaving them. It’s kind of my hobby. I play with the threads, like ‘Does this colour and that one match well?’, ‘Do they make interesting colour combination?’ or ‘Does this work?’…etc. Actually, both Sakai and I enjoy this process, don’t we? (Talks to Sakai.) We enjoy this process to create a new colour combination. Unsure of colours and challenging ones are entirely different when they are finished. It will be shown directly from the creation. So we always tell our staff to line up the colours to challenge them and create dynamic colour combinations.

- Sakai

- Actually this has to be like a ‘live process‘ rather than something that has already decided or just has to be worked on. I mean, an energetic atmosphere like a ‘living painting’, you pick the coloured threads just like the artist chooses the paints, a loom is like a canvas … when we see the creation, we may try like this or like that…

- Tamaki

- It’s really fun! There are so many opportunities for creation there! I get excited. So that’s the way tamaki niime’s creation should be, and it is also reflected in the creations themselves.

- Tamaki

- If you mass produce it, it will not be there, you won’t be stronger in the sense of a mission that you must never fail so that eighty percent of people have to be told that is was good that I had to do it.

- Tamaki

- Indeed. Because this is the royal road of Japan’s manufacturing, even the automobile, the further we go, the more creative entities like us are going to disappear, so somehow there is a rare one, a rare one, and a rare one…well, something exciting and pleasant. I want to aim for something like that…

- Tamaki

- As long as we continue, our hurdles will keep going up, so we have to create more new colours and works one after the other. At the same time, we would like to train our staff that can enjoy it as well as ourselves.

Original Japanese text by Seiji Koshikawa.

English translation by Adam & Michiko Whipple.