niime 百科

Encyclopedia of niime

伊藤先生、ありがとうございました。

<前半>

伊藤先生、ありがとうございました。

<前半>

<前半>

<前半>

2025 . 02 . 02

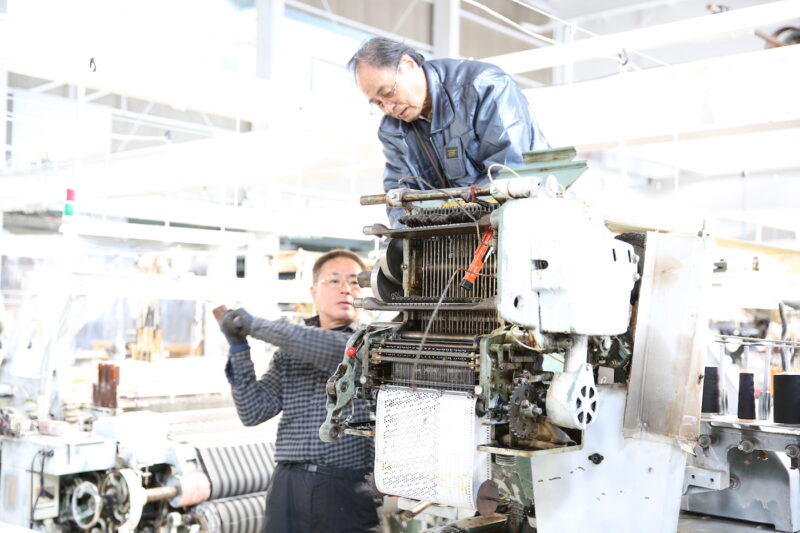

「伊藤先生」。敬愛を込めて玉木以下スタッフからそう呼ばれた伊藤義忠さんが、昨年12月末に亡くなった。享年84歳。地元西脇の機料店に勤め、昭和の播州織黄金時代より長きに渡り数々の織機のメンテナンスを手掛けて来た伊藤さん。

15年前の2010年。モノづくりの追求の末にベルト式力織機を購入し、玉木自身が、デザイナー自らが機を織るという、型破りなアプローチを開始した当時から今に至るまで、脈々と受け継がれる唯一無二なtamaki niime的創作。その傍らには常に「伊藤先生」の存在があった。

伊藤さんとの日々を回想しながら止めどなく玉木が語り出したエピソードの数々。それは必然的に、黎明期からのtamaki niimeモノづくり現場のドキュメントと呼べそうな、ブランドの歴史についての貴重な談話ともなった。

<前半>・ <後半>の2回に分けて、追悼の意を込め、二人三脚で駆け抜けた「伊藤先生」とtamaki niimeの15年を振り返り、未来へ向け、「niime史」に刻みます。

玉木「私がonly one shawlを開発する、その一端を担って下さったってことだから。」

この正月に発売されたばかりの初のtamaki niime本『tamaki niimeのあれとこれ』 <たばたともこ著/風來舎刊>の巻末に付いている年表を眺めながら、玉木はつぶやく。

玉木「力織機がウチに入ったのは何年前?…2010年!伊藤先生に最初にお世話になってから14年。リモちゃん(※)が生まれた年と一緒。私にとっての転機はやっぱり2010年だね。その年の春に「589」(※※)に移転して、秋にはベルト式力織機を入れてるんですよ。」

(※)玉木の愛犬・トイプードル

(※※)西脇の街中の外れにあった最初のshop&lab

—— 「589」への移転時には、すでにshop&labの構想があったのではなかったんですか?

玉木「無いよ。移転の時には力織機の当てはなかったもん。最初のshopがあった場所は道が狭くて車が入り難いし、一見場所がわかりにくかったから、商売として難しいんじゃ…という自分の判断で、移りたいなと思ったんですよ。と、思ったタイミングでオーナーさんが営業に来はってん!ウチの物件空いてんねんけど、使わへん?って。」

—— ヘェ~~…。

玉木「どこですか?って訊いたら、ここから歩いてもすぐぐらいやし住めるしエエで、と言われて。で、夕方お店閉めてから物件観に行ったら「わァーーッ!!めっちゃイイやん!!」ってなったのよ。ちょっと表通りより中に入ってるけど、大きいし、駐車場あるし。以前は木管(※)の仕分け場だったんですって。紡績会社ごとに仕分けして回収してまた使うという。それって播州織の歴史の一部だし、むっちゃイイやん!って思って、借りる!!ってなった。」

(※)播州織の糸を巻いておく管

—— その頃はまだ西角さんの工場に通ってショールの開発をしていた時期ですか?

玉木「最初のショールが出来るか出来ないかの頃じゃ無いかな…「589」移転した時点ではまだシャツとかパンツとか売ってたと思う。ショールの試作品が出来てきた頃かな。その後西角さんに織ってもらったショールや生地を飾って。大きな過渡期がちょうど2010年だったと思うんですよ。」

—— ということは、「589」に引っ越してしばらくはまだ力織機はなかったわけですか。

玉木「半年後くらいに手に入れた。春に引っ越して、みさきちゃんに赤ちゃんが産まれて、順番に酒井が来て、初子さんが来て、みさきちゃんが来て、茶谷君が来て…という時期があって、その年の後半に力織機を入れて、という感じだったので…自分の中ですごく動いた年。」

—— まさに大きな転機となった年ですね。

玉木「ショールで行こうと決めた年でもあるんですけど…今のtamaki niime shop&labに至る素地が出来た年だよね。場所が決まり、ショールで行くと決まり、ショールの開発をしてたら力織機が見つかり、もう置ける場所も用意出来てて、やり方が決まって。一年でギュッと動いた!…スゴイね。」

—— 力織機を導入するから「589」へ移転したということではなかったんですね。

玉木「ううん。2010年に「GAW展(※)」が西脇で開催されて「589」を会場として作家さんに提供して、tamaki niimeとしては別の場所で展示したんですけど、その時はまだ力織機は入ってないの。」

(※)GAW(ガウ)展は1999(平成11)年に新宿ゴールデン街(歌舞伎町)で始まった町並みを美術館化するアート展で、作品を画廊などの限られた空間から町に引き出し、民家の軒先や壁、路地、空き家などのあらゆる空間に配置するというもの。「GAW展パートVII in 西脇」は、2010年7月25日~8月28日の約1ヶ月間開催された。

—— 「GAW展」ではシャツであるとかの作品を展示したんですか?

玉木「ううん。ヘンなもん(笑)。」

—— ヘンなもん??

玉木「“玉木新雌”って漢字で書いた立体の発砲スチロールに布を巻き付けた構造物。」

—— 播州織の布も使ったオブジェというか。

玉木「オブジェかなぁ…昔の村上歯科医院さんの建物の入り口のところに飾らせてもらったの。そんなこともやったりしてたんだよ~。」

—— それはぜひ観てみたかったですね…。で、伊藤先生のお話に戻すと

玉木「そう。ある日、力織機要りませんかって観に行ったんですけど、土田さんってゆう方のお宅に伺って見せてもらったら、うッわァ~~ッッ!!!ってなったんですよ。そして欲しい!この機械をぜひ譲ってほしい!!と言って話は決まったけど…さて、どうするんだぁ?…ってなるじゃないですか?」

—— 即決したものの。

玉木「誰が、どうやって持って行くんだ??ってなった時に、土田さんとこの機料店さんが笹倉機料店さんで、そこの社員である伊藤先生に出会ったの。」

—— 土田さんの紹介だったわけですか。

玉木「うん、そう。土田さんが機料店さんに頼んだら移動してくれるかも知れないよということで、伊藤先生に引き合わせてくださって。」

—— はい。

玉木「で、実際に現場でこれを持って行きたい!やったことないけど、やれるようにして、と言ったの。したら、「オモロイこと言うなぁ。」って。「わかったぁ!」って。やってみたろ、って言ってくれたの。」

—— はぁ~…。面白がってくれて。

玉木「同じことを他の人に頼んだとしたら、多分ほとんどの人からやめとき、って言われたと思うんですけど、伊藤先生はそれをいいよ、って言ってくれた。…やったぁ!と思った。…良かったです。」

—— それがすべての始まりだったと。

玉木「始まり。実際に力織機を移動して、据え付けて。最初のすったもんだってゆうかね、私は最初から人に観てもらうlabにしたかったから、四角い倉庫の中に平行じゃなくて、斜めに配置してくださいって頼んだの。入り口から入って、角度的に真横に力織機を見せたいと。サイドからの絵が美しいから。」

—— なるほど、今に至る魅せるlabの原型ですね。

玉木「織れないかも知れないし、織れなかったら、ヴィジュアルとして飾るつもりでいたから。飾る前提で据え付けて、まぁちょっと遊んでみるか、くらいな気持ちだったの。素人がそんなガッツリ織れるとも思ってないしね、出来るかどうかわからない。でも、やってみたいという興味は無茶苦茶あった。」

—— その時は師匠の西角さんからオレにいつまでも頼れるかどうかわからんぞ、的な後継者についての話があったタイミングですか?

玉木「あった。そのちょっと前にね。最初は西角さんに変われるような若手の職人さんを探す、ということだったのよ。あ、西角さんみたいにオモシロイ職人さんていないな…とわかった、じゃあやっぱり自分でやるしかないな、となって。」

—— う~~ん…。。

玉木「で、どうせ機械を入れるんだったら、じゃあ何を入れよう?と。西角さんが使ってるのはエアー織機という最新型だったし、この織機で出来る限界はこれだって言われたの。これ以上は柔らかく出来ない。織機を改造するか、機械自体を変えないと望んでいるような柔らかい織物にはならないと言われたから、やっぱり、私は究極に柔らかいモノを目指したいから、じゃあ今現存している一番柔らかく織れる織機はどれか?ってなった時に、もう市販はされてないけど、播州織のこの産地で遺っているのは力織機だよって教えてもらって、それで織りたい!ってなったの。」

—— なるほど…。

玉木「もしも私がエアー織機から始めてたら絶対、力織機には行かなかったと思う。なんにもやったことのないシロウトだから、逆に扱いが難しい機械からの方が良いんじゃないか、という…想い??」

—— それは玉木さんとしての想いですか?

玉木「うん。どうせやるなら難しい方がオモロイじゃないですか?」

—— 難しい方が。。。やっぱり玉木さんてチャレンジングに物事を捉える人ですよね…。

玉木「その方が燃える。で、やってみるということにしたんです。」

—— はい。

玉木「で、伊藤先生にナナメに置きたいと伝えたら、「ナナメに置くんかー!!」って言われて。「なんでや??」って訊くからいちいち説明して。「いやいや、お客さんが来た時にね、一目でうゎッ!スゴイッ!!ってなるようにしたいから、この角度が良いんですー!!」って現場で話したら、すごい面白がってくれて。普通の職人さんだったら多分、そんなもんどうのこうの効率考えたら良くない云々言われるところなんですけど、面白がってくれた!!それはそれでオモロイなぁ、と言ってやってくれたから。聞いてくれた。。…良きパートナーやな、と思って。」

—— 面白がってくれた。…西角さん然りですね。

玉木「うん。ホントにこれもご縁ですよね。私から探し当てたわけじゃなかったけど出会えたから。ホントに面白がってくれてて、昔の話なんかも聞かせてもらったり。機屋さんの元気だった時代には、機料店の立場としては、24時間関係なしに何かあったらいつメンテナンスに呼ばれてもいいように、常にスタンバっておかなきゃいけなかった、と。機屋さんは機械を止めたらお金にならないわけだから。止まらないようにするために、いかに最短で直せるかということが技術だから、と仰ってた。」

—— 救急隊員のように。

玉木「そう。そんな感じ。機屋さんからは「今どこや?はよ来いッ!!」とか言われて厳しかったけど、ちゃんと仕事すると、「ようやったー!メシ食いに行こッ!!」ってご馳走になったという(笑)。」

—— 播州のオッサン連中に(笑)。

玉木「ホントに豪快やったし、楽しかった、って仰ってた。だから、私たちは見たことのない、その播州織の華やかな時代を、そうやって口伝で伝えてもらうことで、わぁ良かったんだろうな、その頃は元気だったんだろうな、イキイキしてたんだろうなっていうのは感じ取れたね、すごく。」

—— ……伊藤先生にインタビューしとけば良かった、と悔やまれます。

玉木「ホントによ~!西角さんにも色々聞いておかなアカンよ。」

—— そんな黄金期に通じる愉しさ、醍醐味みたいなものを、玉木さんとの仕事で感じておられたのかも知れませんね。

玉木「うん。何かの勢いを感じ取ってもらってたんだろうね。今までとは毛色の変わったやつが来たゾ、みたいな面白さはあったんだろうね。」

—— リアルなライヴ感というか。

玉木「そう。だって、伊藤先生って家にジッとしておれない性格だったから、休みの日は常に車に乗ってどこかに出掛けてたんですよ、おっきなカメラ抱えて。カメラも大好きなの。夕陽撮ったり山の写真撮ったり。元気だねぇ、いくつなの??って感じで。」

—— お亡くなりになったのが去年の年末で。おいくつだったんでしょうか?

玉木「享年84歳。ホントにお元気でした。今年の夏くらいから暑さがシンドイって言い出してたから、伊藤先生無理せんとってな、って言って。でも少なくとも3日に一度はウチに居たね。2010年からずっと今まで。」

—— ずっと機械を見守って…。

玉木「ウチの織機が調子悪いって言ったらすぐ電話するじゃないですか?その度にどこにいても、ちょっと今治に来てるけど今から帰ってすぐ行くわ、とか。そんなんだったから。」

—— スゴイですね…。因みに今治へはお仕事で?

玉木「遊びにかなぁ…今治はタオル産地でもあるから仕事だったかもしれない。色んな産地に仕事で行ってたみたいです。」

—— 他所の産地の機械に触れておられたというのも、伊藤先生の財産ですね。

玉木「だからウチでタオル織機導入したのも、伊藤先生の繋がりからだったし。昔、自社だけでは創れる作品の数が追いつかない、だから助けてくださいと伊藤先生にお願いしたんですよ。「どこかにこんな変わったモノづくりを一緒にやってくれる機屋さんおらんやろうか?って訊いて、そしたら伊藤先生がメンテナンスに行ってる機屋さんの若い人たちに声かけしてくれて、仕事をお願いできるようになったんですよ。そんな縁を繋いでくださったのも伊藤先生だったから…」

—— それはいつ頃の話ですか?

玉木「2011~2012年頃。ショールがすごい人気になって、私たちがまだ右も左もわからない、でもニーズはある。創りたいモノも定まって来たから、協力してもらえる機屋さんを探してもらった。」

—— なるほど…。tamaki niimeのモノづくりの発展を色んな面で伊藤先生が陰で支えておられたということですね。「589」にはベルト式力織機が2台置いてありましたね。

玉木「ありました。向かい合わせに置いて。」

—— どちらも土田さんのところからですか?

玉木「うんそう。セットで。一度にウチにやって来た。部品取りのことも含めて。2台を常に両方同じやり方で動かしておいて、片方に不具合が生じた時に、比較の上で何がおかしいのかチェックするというやり方にしたんですよ。自分が素人だから。ちゃんと動いている子の方を見てヘンな子の方を見たら対比でわかるから。あ、こっちの機械がおかしい、とか。説明書もないし、そうじゃないともう進め方が全くわからない。手探りしながら進むするためにそうしようと決めたんですよ。」

—— なるほどです。伊藤先生がセッティングもしてくださって

玉木「はい、してくださった!」

—— 伊藤先生はメンテナンスの専門家でしょうから、力織機の織り方のレクチャーはまた別の人に?

玉木「織り方も教えてくれたな…。だって他に誰も教えてくれへんもん。」

—— 師匠の西角さんも?

玉木「織機が違うんですよ。西角さんとこのメーカーとは。西角さんとこはエアー織機だったし、昔の織機はようわからん、忘れてしもたわ、って。そうですよね~。。ってなって(笑)。」

—— あぁ~…(笑)。

玉木「じゃあ伊藤先生ちょっと教えて、!って、織機に経糸(たていと)を載せるところまではやってもらって…何人かの職人さんをまた紹介してもらったなぁ…。経糸を結ぶ人とか、ヘ通し(※)をする人とか。それもぜぇーーんぶ、伊藤先生が紹介してくれた!」

(※)生地のデザインに沿い経糸を手作業で一本ずつ綜絖(そうこう)と呼ばれる器具に通していく手作業のこと。

—— 伊藤先生人脈で(笑)。

玉木「こうゆう人がいるでああゆう人がいるで、って。それで「織機をほかすという人がいるから観に行くか~?」って聞いて、「行きます~!!」って言って付いて行って、それでレピア織機を入れて、それからさらに織機を増やして行けたのも、ぜーーーんぶ、伊藤先生の段取りのおかげなんです。ありがたい、ありがたい。。」

—— 伊藤先生という存在がなければ、tamaki niimeのモノづくりは成り立ってなかったわけですね。

玉木「成り立ってない。私が織機もっともっとほしいってゆうのに柔軟に対応してくれて、探しに行って「見つけて来たでーー!!」って。ホンマ、やり手の伊藤先生でした。」

—— スゴイですね…。

玉木「ホントに面白い人だった…。私の“野望”を面白がってくれてね、「おっしゃ!任しとけ!!」みたいなタイプ。」

—— そこはぶっちゃけ、ざっくばらんに話したわけですか?こんな風にしたいの!と。

玉木「うん、ああしたいこうしたいとか…そのまんま。タオル織りたいとかね。「わかった!探してくるわ!!」みたいな。」

—— その足で今治まで行って。

玉木「知り合いがいるからね。「エエのあったでェ!!」ってもらって来てくれたりね…。」

玉木が現在のshop&labへと続くモノづくりの冒険に踏み出した時から、常にそこに伴走する伊藤忠義さんという頼れる先生がいた。

「伊藤先生」について語ることは、これまでのtamaki niimeのモノづくりの歩みを語ることとイコールであり、両者は不可分なのだ。玉木の湧き出るような語りを聞きながらそんな風に思えた私なのだった。

次回、伊藤先生の後押しを得て、デザイナーでありながら玉木が自ら機織りに乗り出した当時の、コアで貴重なエピソードが臨場感を伴って矢継ぎ早に飛び出す <後半>もどうぞお愉しみに!!

書き人越川誠司

「伊藤先生」。敬愛を込めて玉木以下スタッフからそう呼ばれた伊藤義忠さんが、昨年12月末に亡くなった。享年84歳。地元西脇の機料店に勤め、昭和の播州織黄金時代より長きに渡り数々の織機のメンテナンスを手掛けて来た伊藤さん。

15年前の2010年。モノづくりの追求の末にベルト式力織機を購入し、玉木自身が、デザイナー自らが機を織るという、型破りなアプローチを開始した当時から今に至るまで、脈々と受け継がれる唯一無二なtamaki niime的創作。その傍らには常に「伊藤先生」の存在があった。

伊藤さんとの日々を回想しながら止めどなく玉木が語り出したエピソードの数々。それは必然的に、黎明期からのtamaki niimeモノづくり現場のドキュメントと呼べそうな、ブランドの歴史についての貴重な談話ともなった。

<前半>・ <後半>の2回に分けて、追悼の意を込め、二人三脚で駆け抜けた「伊藤先生」とtamaki niimeの15年を振り返り、未来へ向け、「niime史」に刻みます。

玉木「私がonly one shawlを開発する、その一端を担って下さったってことだから。」

この正月に発売されたばかりの初のtamaki niime本『tamaki niimeのあれとこれ』 <たばたともこ著/風來舎刊>の巻末に付いている年表を眺めながら、玉木はつぶやく。

玉木「力織機がウチに入ったのは何年前?…2010年!伊藤先生に最初にお世話になってから14年。リモちゃん(※)が生まれた年と一緒。私にとっての転機はやっぱり2010年だね。その年の春に「589」(※※)に移転して、秋にはベルト式力織機を入れてるんですよ。」

(※)玉木の愛犬・トイプードル

(※※)西脇の街中の外れにあった最初のshop&lab

—— 「589」への移転時には、すでにshop&labの構想があったのではなかったんですか?

玉木「無いよ。移転の時には力織機の当てはなかったもん。最初のshopがあった場所は道が狭くて車が入り難いし、一見場所がわかりにくかったから、商売として難しいんじゃ…という自分の判断で、移りたいなと思ったんですよ。と、思ったタイミングでオーナーさんが営業に来はってん!ウチの物件空いてんねんけど、使わへん?って。」

—— ヘェ~~…。

玉木「どこですか?って訊いたら、ここから歩いてもすぐぐらいやし住めるしエエで、と言われて。で、夕方お店閉めてから物件観に行ったら「わァーーッ!!めっちゃイイやん!!」ってなったのよ。ちょっと表通りより中に入ってるけど、大きいし、駐車場あるし。以前は木管(※)の仕分け場だったんですって。紡績会社ごとに仕分けして回収してまた使うという。それって播州織の歴史の一部だし、むっちゃイイやん!って思って、借りる!!ってなった。」

(※)播州織の糸を巻いておく管

—— その頃はまだ西角さんの工場に通ってショールの開発をしていた時期ですか?

玉木「最初のショールが出来るか出来ないかの頃じゃ無いかな…「589」移転した時点ではまだシャツとかパンツとか売ってたと思う。ショールの試作品が出来てきた頃かな。その後西角さんに織ってもらったショールや生地を飾って。大きな過渡期がちょうど2010年だったと思うんですよ。」

—— ということは、「589」に引っ越してしばらくはまだ力織機はなかったわけですか。

玉木「半年後くらいに手に入れた。春に引っ越して、みさきちゃんに赤ちゃんが産まれて、順番に酒井が来て、初子さんが来て、みさきちゃんが来て、茶谷君が来て…という時期があって、その年の後半に力織機を入れて、という感じだったので…自分の中ですごく動いた年。」

—— まさに大きな転機となった年ですね。

玉木「ショールで行こうと決めた年でもあるんですけど…今のtamaki niime shop&labに至る素地が出来た年だよね。場所が決まり、ショールで行くと決まり、ショールの開発をしてたら力織機が見つかり、もう置ける場所も用意出来てて、やり方が決まって。一年でギュッと動いた!…スゴイね。」

—— 力織機を導入するから「589」へ移転したということではなかったんですね。

玉木「ううん。2010年に「GAW展(※)」が西脇で開催されて「589」を会場として作家さんに提供して、tamaki niimeとしては別の場所で展示したんですけど、その時はまだ力織機は入ってないの。」

(※)GAW(ガウ)展は1999(平成11)年に新宿ゴールデン街(歌舞伎町)で始まった町並みを美術館化するアート展で、作品を画廊などの限られた空間から町に引き出し、民家の軒先や壁、路地、空き家などのあらゆる空間に配置するというもの。「GAW展パートVII in 西脇」は、2010年7月25日~8月28日の約1ヶ月間開催された。

—— 「GAW展」ではシャツであるとかの作品を展示したんですか?

玉木「ううん。ヘンなもん(笑)。」

—— ヘンなもん??

玉木「“玉木新雌”って漢字で書いた立体の発砲スチロールに布を巻き付けた構造物。」

—— 播州織の布も使ったオブジェというか。

玉木「オブジェかなぁ…昔の村上歯科医院さんの建物の入り口のところに飾らせてもらったの。そんなこともやったりしてたんだよ~。」

—— それはぜひ観てみたかったですね…。で、伊藤先生のお話に戻すと

玉木「そう。ある日、力織機要りませんかって観に行ったんですけど、土田さんってゆう方のお宅に伺って見せてもらったら、うッわァ~~ッッ!!!ってなったんですよ。そして欲しい!この機械をぜひ譲ってほしい!!と言って話は決まったけど…さて、どうするんだぁ?…ってなるじゃないですか?」

—— 即決したものの。

玉木「誰が、どうやって持って行くんだ??ってなった時に、土田さんとこの機料店さんが笹倉機料店さんで、そこの社員である伊藤先生に出会ったの。」

—— 土田さんの紹介だったわけですか。

玉木「うん、そう。土田さんが機料店さんに頼んだら移動してくれるかも知れないよということで、伊藤先生に引き合わせてくださって。」

—— はい。

玉木「で、実際に現場でこれを持って行きたい!やったことないけど、やれるようにして、と言ったの。したら、「オモロイこと言うなぁ。」って。「わかったぁ!」って。やってみたろ、って言ってくれたの。」

—— はぁ~…。面白がってくれて。

玉木「同じことを他の人に頼んだとしたら、多分ほとんどの人からやめとき、って言われたと思うんですけど、伊藤先生はそれをいいよ、って言ってくれた。…やったぁ!と思った。…良かったです。」

—— それがすべての始まりだったと。

玉木「始まり。実際に力織機を移動して、据え付けて。最初のすったもんだってゆうかね、私は最初から人に観てもらうlabにしたかったから、四角い倉庫の中に平行じゃなくて、斜めに配置してくださいって頼んだの。入り口から入って、角度的に真横に力織機を見せたいと。サイドからの絵が美しいから。」

—— なるほど、今に至る魅せるlabの原型ですね。

玉木「織れないかも知れないし、織れなかったら、ヴィジュアルとして飾るつもりでいたから。飾る前提で据え付けて、まぁちょっと遊んでみるか、くらいな気持ちだったの。素人がそんなガッツリ織れるとも思ってないしね、出来るかどうかわからない。でも、やってみたいという興味は無茶苦茶あった。」

—— その時は師匠の西角さんからオレにいつまでも頼れるかどうかわからんぞ、的な後継者についての話があったタイミングですか?

玉木「あった。そのちょっと前にね。最初は西角さんに変われるような若手の職人さんを探す、ということだったのよ。あ、西角さんみたいにオモシロイ職人さんていないな…とわかった、じゃあやっぱり自分でやるしかないな、となって。」

—— う~~ん…。。

玉木「で、どうせ機械を入れるんだったら、じゃあ何を入れよう?と。西角さんが使ってるのはエアー織機という最新型だったし、この織機で出来る限界はこれだって言われたの。これ以上は柔らかく出来ない。織機を改造するか、機械自体を変えないと望んでいるような柔らかい織物にはならないと言われたから、やっぱり、私は究極に柔らかいモノを目指したいから、じゃあ今現存している一番柔らかく織れる織機はどれか?ってなった時に、もう市販はされてないけど、播州織のこの産地で遺っているのは力織機だよって教えてもらって、それで織りたい!ってなったの。」

—— なるほど…。

玉木「もしも私がエアー織機から始めてたら絶対、力織機には行かなかったと思う。なんにもやったことのないシロウトだから、逆に扱いが難しい機械からの方が良いんじゃないか、という…想い??」

—— それは玉木さんとしての想いですか?

玉木「うん。どうせやるなら難しい方がオモロイじゃないですか?」

—— 難しい方が。。。やっぱり玉木さんてチャレンジングに物事を捉える人ですよね…。

玉木「その方が燃える。で、やってみるということにしたんです。」

—— はい。

玉木「で、伊藤先生にナナメに置きたいと伝えたら、「ナナメに置くんかー!!」って言われて。「なんでや??」って訊くからいちいち説明して。「いやいや、お客さんが来た時にね、一目でうゎッ!スゴイッ!!ってなるようにしたいから、この角度が良いんですー!!」って現場で話したら、すごい面白がってくれて。普通の職人さんだったら多分、そんなもんどうのこうの効率考えたら良くない云々言われるところなんですけど、面白がってくれた!!それはそれでオモロイなぁ、と言ってやってくれたから。聞いてくれた。。…良きパートナーやな、と思って。」

—— 面白がってくれた。…西角さん然りですね。

玉木「うん。ホントにこれもご縁ですよね。私から探し当てたわけじゃなかったけど出会えたから。ホントに面白がってくれてて、昔の話なんかも聞かせてもらったり。機屋さんの元気だった時代には、機料店の立場としては、24時間関係なしに何かあったらいつメンテナンスに呼ばれてもいいように、常にスタンバっておかなきゃいけなかった、と。機屋さんは機械を止めたらお金にならないわけだから。止まらないようにするために、いかに最短で直せるかということが技術だから、と仰ってた。」

—— 救急隊員のように。

玉木「そう。そんな感じ。機屋さんからは「今どこや?はよ来いッ!!」とか言われて厳しかったけど、ちゃんと仕事すると、「ようやったー!メシ食いに行こッ!!」ってご馳走になったという(笑)。」

—— 播州のオッサン連中に(笑)。

玉木「ホントに豪快やったし、楽しかった、って仰ってた。だから、私たちは見たことのない、その播州織の華やかな時代を、そうやって口伝で伝えてもらうことで、わぁ良かったんだろうな、その頃は元気だったんだろうな、イキイキしてたんだろうなっていうのは感じ取れたね、すごく。」

—— ……伊藤先生にインタビューしとけば良かった、と悔やまれます。

玉木「ホントによ~!西角さんにも色々聞いておかなアカンよ。」

—— そんな黄金期に通じる愉しさ、醍醐味みたいなものを、玉木さんとの仕事で感じておられたのかも知れませんね。

玉木「うん。何かの勢いを感じ取ってもらってたんだろうね。今までとは毛色の変わったやつが来たゾ、みたいな面白さはあったんだろうね。」

—— リアルなライヴ感というか。

玉木「そう。だって、伊藤先生って家にジッとしておれない性格だったから、休みの日は常に車に乗ってどこかに出掛けてたんですよ、おっきなカメラ抱えて。カメラも大好きなの。夕陽撮ったり山の写真撮ったり。元気だねぇ、いくつなの??って感じで。」

—— お亡くなりになったのが去年の年末で。おいくつだったんでしょうか?

玉木「享年84歳。ホントにお元気でした。今年の夏くらいから暑さがシンドイって言い出してたから、伊藤先生無理せんとってな、って言って。でも少なくとも3日に一度はウチに居たね。2010年からずっと今まで。」

—— ずっと機械を見守って…。

玉木「ウチの織機が調子悪いって言ったらすぐ電話するじゃないですか?その度にどこにいても、ちょっと今治に来てるけど今から帰ってすぐ行くわ、とか。そんなんだったから。」

—— スゴイですね…。因みに今治へはお仕事で?

玉木「遊びにかなぁ…今治はタオル産地でもあるから仕事だったかもしれない。色んな産地に仕事で行ってたみたいです。」

—— 他所の産地の機械に触れておられたというのも、伊藤先生の財産ですね。

玉木「だからウチでタオル織機導入したのも、伊藤先生の繋がりからだったし。昔、自社だけでは創れる作品の数が追いつかない、だから助けてくださいと伊藤先生にお願いしたんですよ。「どこかにこんな変わったモノづくりを一緒にやってくれる機屋さんおらんやろうか?って訊いて、そしたら伊藤先生がメンテナンスに行ってる機屋さんの若い人たちに声かけしてくれて、仕事をお願いできるようになったんですよ。そんな縁を繋いでくださったのも伊藤先生だったから…」

—— それはいつ頃の話ですか?

玉木「2011~2012年頃。ショールがすごい人気になって、私たちがまだ右も左もわからない、でもニーズはある。創りたいモノも定まって来たから、協力してもらえる機屋さんを探してもらった。」

—— なるほど…。tamaki niimeのモノづくりの発展を色んな面で伊藤先生が陰で支えておられたということですね。「589」にはベルト式力織機が2台置いてありましたね。

玉木「ありました。向かい合わせに置いて。」

—— どちらも土田さんのところからですか?

玉木「うんそう。セットで。一度にウチにやって来た。部品取りのことも含めて。2台を常に両方同じやり方で動かしておいて、片方に不具合が生じた時に、比較の上で何がおかしいのかチェックするというやり方にしたんですよ。自分が素人だから。ちゃんと動いている子の方を見てヘンな子の方を見たら対比でわかるから。あ、こっちの機械がおかしい、とか。説明書もないし、そうじゃないともう進め方が全くわからない。手探りしながら進むするためにそうしようと決めたんですよ。」

—— なるほどです。伊藤先生がセッティングもしてくださって

玉木「はい、してくださった!」

—— 伊藤先生はメンテナンスの専門家でしょうから、力織機の織り方のレクチャーはまた別の人に?

玉木「織り方も教えてくれたな…。だって他に誰も教えてくれへんもん。」

—— 師匠の西角さんも?

玉木「織機が違うんですよ。西角さんとこのメーカーとは。西角さんとこはエアー織機だったし、昔の織機はようわからん、忘れてしもたわ、って。そうですよね~。。ってなって(笑)。」

—— あぁ~…(笑)。

玉木「じゃあ伊藤先生ちょっと教えて、!って、織機に経糸(たていと)を載せるところまではやってもらって…何人かの職人さんをまた紹介してもらったなぁ…。経糸を結ぶ人とか、ヘ通し(※)をする人とか。それもぜぇーーんぶ、伊藤先生が紹介してくれた!」

(※)生地のデザインに沿い経糸を手作業で一本ずつ綜絖(そうこう)と呼ばれる器具に通していく手作業のこと。

—— 伊藤先生人脈で(笑)。

玉木「こうゆう人がいるでああゆう人がいるで、って。それで「織機をほかすという人がいるから観に行くか~?」って聞いて、「行きます~!!」って言って付いて行って、それでレピア織機を入れて、それからさらに織機を増やして行けたのも、ぜーーーんぶ、伊藤先生の段取りのおかげなんです。ありがたい、ありがたい。。」

—— 伊藤先生という存在がなければ、tamaki niimeのモノづくりは成り立ってなかったわけですね。

玉木「成り立ってない。私が織機もっともっとほしいってゆうのに柔軟に対応してくれて、探しに行って「見つけて来たでーー!!」って。ホンマ、やり手の伊藤先生でした。」

—— スゴイですね…。

玉木「ホントに面白い人だった…。私の“野望”を面白がってくれてね、「おっしゃ!任しとけ!!」みたいなタイプ。」

—— そこはぶっちゃけ、ざっくばらんに話したわけですか?こんな風にしたいの!と。

玉木「うん、ああしたいこうしたいとか…そのまんま。タオル織りたいとかね。「わかった!探してくるわ!!」みたいな。」

—— その足で今治まで行って。

玉木「知り合いがいるからね。「エエのあったでェ!!」ってもらって来てくれたりね…。」

玉木が現在のshop&labへと続くモノづくりの冒険に踏み出した時から、常にそこに伴走する伊藤忠義さんという頼れる先生がいた。

「伊藤先生」について語ることは、これまでのtamaki niimeのモノづくりの歩みを語ることとイコールであり、両者は不可分なのだ。玉木の湧き出るような語りを聞きながらそんな風に思えた私なのだった。

次回、伊藤先生の後押しを得て、デザイナーでありながら玉木が自ら機織りに乗り出した当時の、コアで貴重なエピソードが臨場感を伴って矢継ぎ早に飛び出す <後半>もどうぞお愉しみに!!

Original Japanese text by Seiji Koshikawa.

English translation by Adam & Michiko Whipple.